Viele Features auf kleinstem Raum

Das Yamaha DM3 Digitalpult füllt eine Lücke, die bislang in der mittlerweile großen Reihe der Yamaha Digitalpulte klaffte: ein kleines und kompaktes Pult, das sowohl für die Bühne als auch für das Studio perfekt geeignet ist. Mit dem Yamaha DM3 Digitalpult geht dieser Traum nun in Erfüllung. Warum erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Inhaltsverzeichnis

Yamaha

Yamaha gehört zu den größten Konzernen weltweit, wenn es um Musikinstrumente geht. Es gibt kaum eine Instrumentengattung, die der japanische Hersteller nicht bedient. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob es sich dabei um Naturinstrumente oder Synthesizer handelt. Auch im Bereich der professionellen Studio- und Beschallungstechnik hat Yamaha immer ein Wörtchen mitzureden. In allen Bereichen ist und war Yamaha Trendsetter und der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus. Bei den Synthesizern war es damals der DX7, der 1983 die gesamte Branche kurzerhand umgekrempelt hat und einen tiefen Einschnitt im Bau von Synthesizern markierte. Bei den analogen Mischpulten erfreuten sich die Konsolen der PM-Serie großer Beliebtheit und bereits mit den ersten Digitalpulten wie dem Yamaha DMP7 zeigte man im Jahr 1987 die Zukunft der Mischpulttechnologie. 1995 markierte ein weiterer Meilenstein den zukünftigen Weg einer kompletten Branche: Mit dem Yamaha 02R erschien das erste professionelle digitale Studiomischpult. 2001 folgte für die Tour-Branche das Yamaha PM1D, das erste Digitalpult der bis dahin analogen PM-Serie. Doch auch an kleinere Veranstaltungen und Industriejobs wurde gedacht: Die beiden kompakten Mischpulte Yamaha ProMix 01 und Yamaha 01v setzten einen weiteren Trend. Sehr erfolgreich war Yamaha mit dem Yamaha 01v96 und seinen Ablegern. Diese kleinen und kompakten Pulte wurden für unzählige Veranstaltungen eingesetzt und waren auch in Projekt- und Heimstudios sehr beliebt. Genau hier setzt nun das Yamaha DM3 an und füllt auch preislich eine Lücke, die seit dem Verkaufsstopp des Yamaha 01v96i klafft und von anderen Herstellern besetzt wurde. Zwar hat man mit dem Yamaha TF-1 ein weiteres sehr kompaktes Digitalpult im Programm, das aber nicht so universell für Studio und Bühne einsetzbar ist wie es das Yamaha 01v96 zuvor war.

Yamaha DM3 Digitalpult – zwei Versionen

Das Yamaha DM3 Digitalpult ist in zwei Versionen erhältlich, die sich nur durch ein kleines Detail technisch unterscheiden: Das Yamaha DM3 Digitalpult verfügt über eine integrierte Dante Audio Netzwerkschnittstelle, das Yamaha DM3 Standard – kurz Yamaha DM3 S genannt – besitzt diese nicht. Der Preisunterschied zwischen beiden Versionen ist mit 500,- Euro jedoch nicht gerade unerheblich, sodass es durchaus sinnvoll ist zu überlegen, ob Dante denn wirklich benötigt wird. Zum Test stand uns das Yamaha DM3 Standard zur Verfügung.

Yamaha DM3 (Standard) Digitalpult Ausstattung

Oberseite

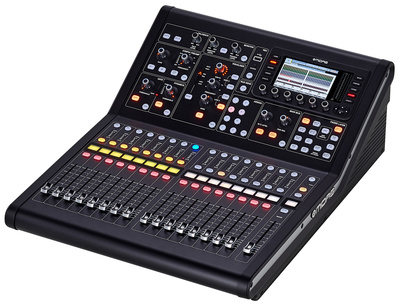

Das erste Bedienelement, das beim Auspacken des Yamaha DM3 Digitalpults auffällt, ist das große Touch-Display. Dieses besitzt eine Größe von 9“ und stellt eine Vielzahl von Parametern übersichtlich dar. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass das Yamaha DM3 Digitalpult sehr schmal ist. Die Abmessungen betragen: 320 x 140 x 455 mm (B x H x T). Auch das Gewicht ist sehr gering. Gerade einmal 6.5 kg sind ohne Case oder Tasche zu tragen. Selbst das PreSonus Studiolive 16.0.2 USB wiegt mehr.

Die weiteren Bedienelemente bestehen aus 9 Motor-Fadern (8 Fader für Channel-Strips plus 1 Master-Fader). Jeder Channel-Strip besitzt neben einem Motor-Fader einen Select-, Cue- und On-Button. Auf der rechten Mischpultseite entdecke ich den Touch-and-Turn-Encoder, sechs Schalter zum Umschalten der Fader-Bank, einen Home-Button sowie sechs User-Defined-Keys, die frei mit Funktionen belegt werden können oder Standardaufgaben wie zum Beispiel die Transportsteuerung des Recorder übernehmen, die Navigation von Kanal zu Kanal oder das Durchschalten der Bänke.

Abschließend sind neben dem Touch-Screen noch der USB-Anschluss für USB-Speichermedien, der Kopfhöreranschluss sowie der Regler für den Kopfhörerpegel zu finden.

Rückseite

Auf der Rückseite sind alle Anschlüsse untergebracht. 16 Eingangsbuchsen teilen sich in 12 XLR-Buchsen und vier Combo-Buchsen auf. Die von Yamaha bekannten als Omni-Out bezeichneten Ausgänge sind als XLR-Buchsen ausgeführt und haben einen Pegel von +4 dBu. Es folgt eine USB-to-Host-Buchse für den Anschluss an den Computer, um das Yamaha DM3 Digitalpult als 18 In/18 Out Audiointerface mit 96 kHz und 32 Bit zu nutzen. Außerdem ist nach der Installation des Yamaha USB-Treibers eine Steuerung des Pults durch den Computer und umgekehrt auch eine Steuerung der DAW über USB-MIDI möglich.

Über den RJ-45 Anschluss ist ebenfalls die Verbindung mit einem Computer oder WLAN-Router zur Fernsteuerung des Digitalpults über diverse Apps möglich. Zum Schluss sei noch der DC-Input erwähnt, an den das externe Netzteil angeschlossen wird.

Nur das Yamaha DM3 (ohne Standard) verfügt zusätzlich über zwei RJ-45 Anschlüsse für das Dante-Netzwerk, die kompatibel zu Neutrik etherCON CAT5e sind. Yamaha empfiehlt hier STP-Kabel (Shielded Twisted Pair), um elektromagnetische Einstreuungen vom Netzwerksignal fernzuhalten. Die Dante-Anschlüsse können zum Beispiel für die Yamaha Tio 1608-D Stageboxen verwendet werden.

Das Yamaha DM3 Digitalpult besitzt an den Seiten einen Ventilationsport mit einem Lüfter, um das Innenleben ausreichend zu kühlen. Beim Betrieb in einem Case oder Einbau in einen Studiotisch sollte unbedingt darauf geachtet werden, diesen nicht zu verschließen, da sonst die Bauteile durch Überhitzung Schaden nehmen könnten.

Kanäle und Busse

Das Yamaha DM3 Digitalpult verfügt über 16 Monokanäle, einem Stereokanal sowie zwei FX Returns. Die 16 Monokanäle speisen sich aus den analogen Eingängen beziehungsweise bei der Variante mit Dante aus den dort anliegenden Signalen.

Das Bussystem besteht aus 1 Stereo-Bus, 6 Mix-Bussen, 2 FX-Bussen sowie zwei Matrix-Bussen. Das ist nicht so viel wie einige Konkurrenten zu bieten haben, für die meisten Gegebenheiten aber vollkommen ausreichend.

18 USB-Ein- und Ausgänge ermöglichen nicht nur das Recording mit 48/96 kHz und 32 Bit, sondern auch einen virtuellen Soundcheck oder das Einspielen von Backing-Tracks auf der Bühne. Nutzt man die Dante-Version des Yamaha DM3, stehen hier 16 Ein- und 16 Ausgänge zur Verfügung.

Kanalausstattung

Jeder Kanalzug bezieht sein Signal von

- einem analogen Input auf der Rückseite (IN)

- einem Dante-Port (z. B. mit einer Tio 1608-D)

- einem Computer per USB-Stream (USB)

- einem FX-Bus (FX)

- einem USB-Stick zum Abspielen von Stereoaufnahmen im USB-Port auf der Oberseite (PB)

Über den sogenannten Patch-Port werden die Eingangssignale den Kanälen zugeordnet. Das geht sehr fix und einige Presets ermöglichen es, schnell gängige Patches auf Knopfdruck einzurichten.

Darstellung eines Kanalzugs mit Sends, FX-Sends, Gain, EQ, Gate, Kompressor und links die Auswahl für die Sends-on-Fader-Funktion. Oben werden klein alle Pegel dargestellt sowie der Name der gerade aktiven Szene.

Der analoge Gain wird über einen horizontalen Schieberegler eingestellt und steht für die analogen Inputs zur Verfügung. Bezieht der Kanal sein Signal aus einer anderen digitalen Quelle, ändert sich die Beschriftung in „D. Gain“ für „digitales Gain“ und der Fader hat demzufolge die Funktion eines Trim-Reglers. Der Schalter für die Phantomspeisung wird entsprechend der Signalquelle ein- oder ausgeblendet. Der Gain-Finder zeigt die Verstärkung an und hilft beim korrekten Einstellen der Eingangsverstärkung. Leuchtet die grüne Lampe in der Mitte, ist der perfekte Pegel gefunden. Eine einfache wie sinnvolle Funktion.

Die nächste Stufe, die das Signal durchläuft, ist der Polaritätsschalter zum Umkehren der Polarität. Das ist unter Umständen wichtig, wenn Instrumente mit zwei Mikrofonen aufgenommen werden: Zum Beispiel bei einer Snare, die von oben und unten mikrofoniert wird. Damit die Singale der beiden Mikrofone sich nicht in Teilen auslöschen, muss bei einem der beiden Mikrofone die Polarität umgekehrt werden – schon passt es wieder.

Für Stereokanäle besitzt das Yamaha DM3 noch eine sehr sinnvolle Funktion, die man bei einigen Konkurrenten gleicher Preisklasse nicht findet: Gain-Unlink. Gain-Unlink entkoppelt bei Stereokanälen kurzzeitig die beiden Gain-Regler, sodass sich die Verstärkungen der beiden Kanäle getrennt voneinander einstellen lassen.

Equalizer

Alle Kanäle und Busse sind mit einem Equalizer ausgestattet. Es handelt sich um einen parametrischen 4-Band-EQ, der für die 16 Eingangskanäle zusätzlich über ein Hochpassfilter verfügt. Der Equalizer arbeitet entweder im 1-Knob-Modus oder im manuellen Modus. Wechseln kann man über einen Schalter auf der EQ-Seite. Interessant: Die Ausgangskanäle besitzen eine Loudness-Funktion zur Anhebung von Bässen und Höhen wie beim Loudness-Schalter einer Stereoanlage.

Zusätzlich zu seinen vier Filtern lässt sich beim EQ ein Realtime-Analyzer (RTA) hinzuschalten. Alternativ kann man eine kleine Tastatur einblenden, die die Beziehung zwischen der gewählten Frequenz und der Tonhöhe verdeutlicht. Praktische Funktionen wie Copy, Paste, Compare, Gain-Flat und Default ermöglichen das sehr schnelle Arbeiten mit dem EQ des Yamaha DM3.

Dynamics

Die Dynamikbearbeitung verteilt sich auf zwei Bildschirmseiten: DYN1 umfasst das Noise-Gate und die Ducking-Funktion. Alle wichtigen Parameter wie Threshold, Range, Attack, Hold und Decay stehen für das Gate zur Verfügung. Auch ein externer Key zum Triggern des Gates lässt sich nutzen (Sidechaining).

Die Seite DYN2 ist dem Kompressor vorbehalten. Der Kompressor lässt sich wie der EQ im 1-Knob-Modus betreiben, wenn man das wünscht. In diesem Fall werden die Parameter Attack, Release, Out-Gain und Knee gemeinsam über den Touch & Turn-Regler eingestellt. Ratio, Threshold, Key In, Eingangspegel Gain-Reduction und Ausgangspegel sind weitere wichtige Elemente auf der Kompressor-Seite. Natürlich verfügt auch der Kompressor über einen Sidechain (Key In).

Delay

Über die Delay-Seite kann man Signale der analogen Eingänge und der Ausgänge verzögern. Die Werteeingabe erfolgt in Samples, Frames, Meter, Fuß oder Millisekunden.

FX

Der FX-Bildschirm zeigt nicht nur die Effektparameter des für einen der beiden Effektwege geladenen Effektalgorithmus, sondern auch den Send-Pegel des gerade selektierten Kanals. Der Abgriff des Send-Signals kann per Schaltfläche von Pre auf Post verändert werden. 18 verschiedene Effektalgorithmen stehen zur Auswahl. Diese lassen sich auf der Effect-Type-Bildschirmseite auswählen. Verschiedene Hallprogramme, Delays, Chorus, Flanger, Ensemble, Phaser sowie ein Dual-Pitchshifter stehen zur Auswahl.

Send To

Send To bestimmt den Signalanteil des gewählten Kanals auf einem der sechs Mix/Matrix-Busse. Sind diese wiederum den Omni-Outs zugewiesen, lassen sich hierüber Monitore ansteuern oder weitere Mixes für Delay-Lines oder den Live-Stream erstellen. Der Signalabgriff kann Pre- oder Post-Fader erfolgen.

Assign

Auf dieser Seite stellen wir das Panorama ein, weisen den Kanal einer Mute-Gruppe zu, bilden Stereokanäle oder schützen den Kanal vor Veränderungen durch Recall oder Mute.

Channel View

Hier sehen wir die wichtigsten Einstellungen des Kanals inklusive EQ, Dynamics, FX-Sends, Bus-Sends, Delay, Pegel, Panorama, Safe-Einstellungen und so weiter im Überblick und können auch schnell eine Funktion ein- und ausschalten.

GEQ für Busse

Für die Busse Mix 1 bis 6 und Stereo steht jeweils ein grafischer EQ mit 31 Bändern zur Verfügung. Jedes der Terzbänder lässt sich in einem Gain-Bereich von ±15 dB einstellen. Sehr schön ist die Fader-Assign-Funktion, die das Einstellen der Anhebung oder Absenkung der einzelnen EQ-Bänder über die Kanal-Fader erlaubt.

Output Patch

Wie die Eingangskanäle, lassen sich natürlich auch die Ausgänge patchen. Dazu weisen wir den Omni-Outs auf der Rückseite des Pults entsprechende Busse zu. Bei Modellen mit Dante stehen hier auch die Dante-Ausgänge zur Auswahl.

Send From

Diese Seite zeigt übersichtlich die einzelnen Send-Einstellungen der Eingangskanäle nebeneinander an und ob der betreffende Signalabgriff Pre- oder Post-Fader erfolgt. Natürlich lassen sich die Send-Pegel und der Abgriff hier auch einstellen.

Es gibt noch einige weitere Seiten, zum Beispiel für die Preset-Bibliothek. Doch im Wesentlichen umfassen die beschriebenen Seiten alle Funktionen eines Kanalzugs. Insgesamt erfindet Yamaha hier das Rad nicht neu. Viele Bildschirmseiten kamen mir auf Anhieb bekannt vor. Eine kurze Recherche in meinen Testberichten zeigt auch schnell, warum: Die Menüs von Yamaha DM3 und der Yamaha TF-Serie unterscheiden sich kaum voneinander. Yamaha betreibt wie andere Hersteller auch hier eine geschickte Zweitverwertung. Und auch wer die größeren Pulte der Yamaha DM7-Reihe kennt, muss nicht lange suchen.

DAW-Steuerung

Ein wichtiger Aspekt für viele Käufer von Digitalpulten ist die DAW-Steuerung. Das hat pragmatische Gründe: Wer sich für ein Digitalpult für sein Studio entscheidet, hat in der Regel nicht noch den Platz für einen oder mehrere DAW-Controller mit Motor-Fadern und vielen Encodern. Doch auch für den Live-Einsatz ist eine DAW-Steuerung interessant. So werden in Theatern nicht selten Geräusche oder Musik von einer DAW eingespielt oder mittels spezialisierter Software, die sich per DAW Controller steuern lässt.

Das Yamaha DM3 Digitalpult bringt eine DAW-Steuerung gleicht mit. Dort findet man dann zum Beispiel die üblichen Laufwerksfunktionen, Funktionen zum Schreiben der Mischpultautomation, den Timecode, Record-Arm und mehr.

Um die DAW-Steuerung zu nutzen, muss der USB-MIDI-Port 2 verwendet werden. Port 1 wird für das Steuern von Fadern, Scenes und Mutes verwendet. Genutzt wird das Mackie/HUI-Protokoll, das dann in der DAW entsprechend eingebunden werden muss.

Stereo-Recorder

Für den Live-Betrieb ist der Stereo-Recorder interessant. Das Yamaha DM3 kann ein Stereosignal auf einen USB-Stick schreiben. Die Quelle ist dabei frei wählbar. Aufgezeichnet wird im MP3-Format (bis 320 kBit/s) oder als WAV (bis 96 kHz, 24 Bit). Interessant ist es, beispielsweise die Matrix-Busse für die Aufnahme zu verwenden, um so einen getrennten Mix für das Recording herzustellen. Auch die Kanäle für die Wiedergabe lassen sich frei bestimmen.

DM3-Editor

Mit der Software DM3-Editor ist es möglich, das Pult komplett offline mit einem Computer zu konfigurieren oder online damit zu bedienen. So lassen sich z. B. Routings und Kanalbelegungen bequem zu Hause vorbereiten und dann im Anschluss ins Pult übertragen. Auf der Bühne stellt die Software ein weiteres Tool zur Bedienung des Yamaha DM3 dar. Das Layout der Software ist dabei dem Pult-Layout nicht unähnlich. Die Dateiübertragung ins Yamaha DM3 Digitalpult kann entweder per USB-Stick oder durch das Anschließen des Computers mit dem DM3-Editor ans Mischpult erfolgen.

DM3-Editor ist für Mac und Windows 10/11 erhältlich. Eine Version für Linux gibt es nicht.

DM3 StageMix

DM3 StageMix ermöglicht es Tontechnikern, das Yamaha DM3 Digitalpult von einem Apple iPad aus zu steuern. Dazu wird ein Router mit dem Ethernet-Port des Yamaha DM3 verbunden. Sobald die Verbindung zwischen iPad und DM3 hergestellt ist, kann man das Pult komplett vom Tablet aus bedienen. Die App sieht dabei den Screens am Pult sehr ähnlich. Eine längere Einarbeitung ist nicht erforderlich. Schön ist, dass sogar der Recorder vom iPad aus bedient werden kann, sodass Einspieler vom USB Stick möglich werden. Auch der Szenenwechsel klappt problemlos.

Bis zu drei Devices können gleichzeitig mit dem Mischpult verbunden sein. Das können zum Beispiel drei iPads sein oder auch ein Computer mit DM3-Editor und zwei Tablets mit DM3 StageMix.

Eine Unterstützung der Yamaha DM3-Serie durch die ProVisionaire Control Panels ist ebenfalls möglich und gestattet dann eine freie Konfiguration der Steuer-Software für Festinstallationen. Auch das OSC-Protokoll (Ethernet) und MIDI (USB) ermöglichen den Zugriff auf die Funktionen des Yamaha DM3, sodass weitere Applikationen, wie zum Beispiel die App MixingStation, Anpassungen für das Pult erhalten können und somit eine Alternative zu den Yamaha Apps darstellen.

Individuelle Monitormixe lassen sich mit Yamaha MonitorMix für iOS und Android Smartphones erstellen.

Yamaha VST Rack Plug-in Host

Mit der Software Yamaha VST Rack wird ein leistungsfähiger Plug-in Host für das Yamaha DM3 Digitalpult mitgeliefert, der die Benutzung externer VST-Plug-ins mit dem Mischpult ermöglicht. Leider unterstützt die Yamaha DM3-Serie aktuell nur Send/Return-Plug-ins. Inserts werden noch nicht unterstützt.

Praxis

Grundsätzliche Bedienung des Yamaha DM3

Die wichtigsten Bedienelemente sind der 9“-Touch-Screen und der Touch & Turn-Encoder. Letzterer ist perfekt für Feineinstellungen und die Werteeingabe geeignet, während das Touch-Display die schnelle Anwahl von Parametern ermöglicht. Doch auch über das Touch-Display lassen sich schnell Änderungen durchführen, insbesondere wenn es um Einstellungen des EQs oder Kompressors etc. geht. Das Yamaha DM3 Touch-Display „versteht“ nämlich Pinch-Gesten, mit denen sich beispielsweise der Q-Faktor eines EQ-Bands verändern lässt.

Möchte man schnell auf den Hauptbildschirm (Home) zurück, geht das schnell über den dedizierten Home-Button auf der Mischpultoberfläche oder aber durch das Drücken des Home-Icons auf dem Touch-Screen. Mehrmaliges Drücken des Home-Buttons wechselt durch die einzelnen Übersichtsseiten.

Yamaha hat in zahlreiche Produkte eine 1-Knob-Bedienung integriert, zum Beispiel in die Mischpulte der TF-Serie. Auch das Yamaha DM3 Digitalpult kann über den Touch & Turn-Encoder eine solche 1-Knob-Bedienung ermöglichen, wenn man den 1-Knob-Modus einschaltet. In diesem Fall werden mehrere Parameter gleichzeitig beim Drehen des Reglers verändert. Mögliche Anwendungsgebiete wären der Kompressor oder auch der EQ. Gerade dann, wenn es mal schnell gehen muss, zum Beispiel beim Soundcheck vor einem Konzert, bekommt man mit dem 1-Knob-Modus einen schnellen Ausgangsmix, den man dann anschließend weiter verfeinern kann, nachdem der 1-Knob-Modus wieder ausgeschaltet wurde.

Wie bereits erwähnt, besitzt das Mischpult hinsichtlich des GUI viele Parallelen zum Yamaha TF-1 und auch zu den größeren DM-Pulten wie dem DM7. Das macht auch für Dienstleister, die sonst mit den Pulten der DM7-Klasse unterwegs sind, das Yamaha DM3 Digitalpult interessant. Für die Mitarbeiter ist keine lange Einarbeitungszeit notwendig und auch für den Dry-Hire-Verleih ist das Pult geeignet, da es leicht zu durchschauen und zu bedienen ist.

Die Arbeit mit dem Touch-Display, dem Touch & Turn-Regler sowie den User-Defined-Keys geht sehr schnell und ist intuitiv. Hat man sich an die Benutzeroberfläche einmal gewöhnt, lässt sich das Mischpult mit einem erstaunlichen Tempo bedienen.

Etwas ungewöhnlich ist zunächst, dass das Yamaha DM3 keine Scribble-Strips für die Kanalzüge besitzt. Da allerdings die Funktion vom Touch-Screen übernommen wird, der sich über die komplette Fader-Breite erstreckt, ist das gar nicht zwingend notwendig. Natürlich werden manche Techniker trotzdem Scribble-Strips vermissen, wenn sie gewohnt sind, diese Anzeigen direkt oberhalb der Fader zu haben. Ich selbst habe das Fehlen jedoch erst beim Vergleich mit dem Yamaha TF-1 bemerkt.

Das angewinkelte Display lässt sich sehr gut ablesen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte allerdings aufgrund der Spiegelungen vermieden werden. Gut ist jedenfalls, dass man sich im Sitzen vor dem Pult nicht erst weit nach vorne lehnen muss, um auf dem Display etwas zu erkennen oder das Pult zu bedienen.

Was mir im Vergleich zur Konkurrenz sehr gut gefällt, ist das Routing. Gerade Einsteiger verlieren sich zum Beispiel beim Behringer X32 sehr schnell in den vielen Routing-Möglichkeiten und Fragen zum Routing gehören in den diversen X32 User-Groups zum Alltag. Beim Yamaha DM3 ist das selbsterklärend und viel falsch machen kann der Anwender hier nicht.

Qualität

Die Verarbeitungsqualität ist wie bei Yamaha üblich hervorragend. Auch die Klangqualität und Effektqualität sind gut. Die Effekte liefern seit Jahr und Tag das, was man von Yamaha kennt: SPX-Qualität. Mit den Effekten lässt sich live gut arbeiten. Als Hintergrundeffekt im Studiobetrieb sind sie auch vollkommen in Ordnung, werden dort aber eher durch Plug-ins ersetzt werden.

Dante oder nicht?

Nun ist Dante bei Yamaha die Schnittstelle der Wahl, wenn es um das Einbinden des Mischpults in ein digitales Netzwerk oder den Anschluss einer digitalen Stagebox geht. Das deutlich günstigere Yamaha DM3 Standard besitzt leider bis auf USB überhaupt keine digitale Schnittstelle. Rein und raus geht es leider nur über die analogen Ein- und Ausgänge sowie USB. Der Aufpreis von 500,- Euro für Dante ist schon extrem happig. Hinzu kommt dann noch der Preis für die Yamaha Tio 1608-D2 Stagebox, der bei satten 1.698,- Euro und damit nur 200,- Euro unterhalb des Preises des Yamaha DM3 Standard liegt.

Der Gesamtpreis für die Dante-Funktionalität plus passender Yamaha Stagebox beträgt also 2.198,- Euro (500,- Euro Preisdifferenz für Dante plus 1.698,- Euro für die Tio 1608-D2 Stagebox). Ein kleines Bühnen-Setup mit digitaler Stagebox kostet dann also 4.097,- Euro. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Dante-Version ist also nicht gerade berauschend.

Günstigerer Lösungsansatz: Yamaha DM3 Standard mit Fernsteuerung

Eine deutlich bessere Möglichkeit ist es deshalb, das Yamaha DM3 Standard zu kaufen und, möchte man kein analoges Multicore nutzen, das Pult auf die Bühne zu stellen. Der Zugriff auf das Mischpult erfolgt dann per Computer mit DM3-Edit und DM3 StageMix. Möchte man Motor-Fader für den Mix, lässt sich das leicht mit einem beliebigen DAW-Controller bewerkstelligen, wenn man zum Beispiel eine Controller-Software wie Mixing Station nutzt, die wiederum eine Verbindung zu günstigen DAW-Controllern wie dem Behringer X-Touch ermöglicht. Auch in diesem Fall läuft dann ein einzelnes Netzwerkkabel zur Bühne, das allerdings keinerlei Audiodaten überträgt, sondern lediglich Steuerdaten. Einen Test zu dev-core Mixing Station findest du hier.

Alternativen

Auf dem Digitalpultmarkt drängen sich in der Preisklasse bis 3.500,- Euro zahlreiche Kandidaten verschiedener Hersteller. Aus diesem Grund muss ein Vergleich stattfinden, der in diesem Fall zwar preislich und hinsichtlich der Funktionsvielfalt leicht fällt, in einem einzelnen Punkt aber direkt sämtliche Konkurrenten in einem ähnlichen Preissegment mit einem Schlag disqualifiziert. Schauen wir uns das mal genauer an.

Yamaha TF-1

Eine Alternative zum Yamaha DM3 kommt aus eigenem Hause und ist das Yamaha TF-1. Das Yamaha TF-1 bietet mehr Ausgänge und kann mit einer Dante-Karte erweitert werden. Man muss sich hier also nicht von vorne herein festlegen, ob man Dante benötigt oder eben nicht. Das Yamaha TF-1 besitzt DCAs, die das Yamaha DM3 nicht hat. Die maximale Samplingrate ist aber auf 48 kHz begrenzt. Es gibt acht FX-Prozessoren und bis zu 20 Aux-Wege. Mit Dante sind bis zu 40 Kanäle möglich. Mit dem Yamaha TF-1 lassen sich also deutlich größere Veranstaltungen betreuen. Das viel höhere Gewicht und der doch sehr viel höhere Preis sind aber deutliche Nachteile. Außerdem bewegt man sich hier preislich bereits auf dem Niveau eines Behringer Wing, der alle der im folgenden genannten Kandidaten funktional deutlich übertrifft, allerdings auch auf 48 kHz Samplingrate begrenzt ist.

Behringer X32 Producer/Compact

Die beiden größten Konkurrenten stammen aus dem Hause Behringer und kommen selbstverständlich aus der X32-Serie. Trotz des mittlerweile hohen Alters hat hinsichtlich der Kanalzahl, der Anzahl der Busse, der Effekte, der Recording-Möglichkeiten, der Erweiterbarkeit und der Vielzahl an digitalen Schnittstellen (fest verbaut wie optional) und vor allem preislich keines der beiden Yamaha DM3-Pulte eine Chance gegen die Behringer Pulte. Nachteile des X32 sind das im Vergleich winzige Display ohne Touch-Funktion sowie die geringere Samplingrate von nur 48 kHz. Dafür gibt es mit P16 und Ultranet-Personal-Monitoring und mit der X-Live-Card sogar integriertes SD-Card-Recording von bis zu 32 Spuren. Dante und Madi sind optional möglich.

Midas M32R Live

Wer die Funktionsvielfalt eines Behringer X32, gepaart mit besseren Vorverstärkern und einer besseren Verarbeitung, möchte, greift zum Midas M32R und liegt damit preislich immer noch 100,- Euro unterhalb des Yamaha DM3. Auch hier muss allerdings auf 96 kHz verzichtet werden.

Allen & Heath Qu-16 Chrome

Preislich gleichauf mit dem Yamaha DM3 liegt das Allen & Heath Qu-16 Chrome. Vier FX-Prozessoren, 16 analoge Eingänge, 22 maximale Kanäle, 17 Motor-Fader, digitale Stagebox-Anbindung für hauseigene Stageboxen, Multitrack-Recording, Direct-to-Disc-USB-Recording von 18 Spuren, USB-to-Host und mehr zeichnen das Pult aus, das auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Auch hier ist erneut bei 48 kHz Schluss und ein Touch-Display gibt es auch nicht. Wer 96 kHz und noch mehr Funktionen und Flexibilität möchte, muss sehr viel mehr ausgeben und zum Allen & Heath SQ5 greifen.

PreSonus StudioLive 32SC

Ähnlich wie das X32 Compact oder Midas M32R ist auch das PreSonus StudioLive 32SC ein mehr als ernstzunehmender Konkurrent für das Yamaha DM3. Doppelte Kanalzahl, erheblich mehr Busse, mehr Fader, mehr Effekte, AVB-Netzwerk, Aufnahme von 34 Spuren direkt auf SD-Card und vieles mehr zeichnen das Pult aus. Preislich liegt es mit 2.319,- Euro leicht unterhalb des Preises für ein Yamaha DM3. Doch auch hier verzichtet man auf das große 9“-Touch-Display und 96 kHz Samplingrate.

Abschließend betrachtet lässt sich festhalten, dass das Yamaha DM3 (Standard) ein Alleinstellungsmerkmal hat, das die Konkurrenz in dieser Preisklasse einfach nicht besitzt: 96 kHz Sampling-Rate. Was vielleicht den Live-Anwender nicht interessiert, ist für die Studioanwendung ungleich wichtiger. Und auch in einem weiteren Punkt siegt das Yamaha DM3 Digitalpult: Größe und Gewicht.

Es ist ein schönes Gerät, definitiv. Nicht nachrüstbare Dante ist nicht gut. Lüfter. Wie immer in so einem Fall ist das für mich ein klarer Abwertungspunkt. Ist, wenn der auch noch angeht keine Option für Studio. Ausser die Aufnahmen finden nicht in der Regie statt. Eher unwahrscheinlich bei dem Modell. Die Rechenaufgaben, die der Mixer zu leisten hat, erledigt heute ein Telefon, das bedient auch gleichzeitig einen Touchscreen und auf ein, zwei Abenteurer käme niemand auf die Idee, da einen Lüfter einzubauen. Yamaha baut Endstufen, die richtig braten und das selbstverständlich ohne Lüfter. Liesse sich im Hifi auch nie durchsetzen.

@Tai Ich kann dich beruhigen: Hätte ich in den technischen Daten nicht gelesen, dass da ein Lüfter drin ist, hätte ich es nicht bemerkt. Das Ding hört man nicht.

@Markus Galla Wäre für mich wegen Katzenhaaren trotzdem ein No-Go.

@mort76 Was haben Katzen im Studio verloren? Da haben dann aber wohl noch mehr Geräte ein Problem, ob mit oder ohne Lüfter…

@Markus Galla Das ist seit 30 Jahren kein Problem für egal welches Gerät hier.

Endstufen ohne Lüfter, PCs mit passiver Grafikkarte, generell nix mit Lüfter- kein Problem.

@Markus Galla Das mit dem Lüfter sehe ich auch kritisch. Habe bei vielen Geräten die Erfahrung gemacht, das nach 2-3 Jahren eine hörbare Lautstärke auftritt.

@Logan5 Die tritt vor allem dann auf, wenn man die Lüfter nicht regelmäßig reinigt. Ich bin gespannt, wie gut die passiven Kühlungen funktionieren, wenn wir in Zukunft im Sommer über Wochen 35° in der Bude haben. Schon in den letzten Sommern wurden meine Geräte mit passiver Kühlung ordentlich heiß. Selbst die mit Lüftern waren mehr als nur lauwarm. So ein Mischpult muss draußen wie drinnen unter widrigsten Umständen funktionieren. Die Prozessoren im Pult werden nicht weniger heiß als die CPU und GPU eines Computers. Persönlich möchte ich da auf eine Kühlung durch einen Lüfter nicht verzichten. Ich kann verstehen, dass einige das im Studio vielleicht stört. Doch dieser Lüfter ist wirklich sehr leise und lieber ein Gerät mit Lüfter, dass auch bei Hitze noch funktioniert, als ein Gerät ohne, dass dann entweder zum Abkühlen selbstständig abschaltet oder im schlimmsten Fall mit einem Defekt den Löffel abgibt.

Danke Markus für den Test.

was ich ganz nice finde ist das direkt to Matrix geht und der Workflow als Channel Send angelegt ist und nicht als Matrix-Pull wie bei der TF Serie

Klassiche Yamha Frage Sidechain: 8erBlockweise oder komplett? Und wenn 8er Block welcher Mix ist für alle Channels als Sidechain einklinkbar.

Ala Yamaha User ist es besonders wichtig was das Gerät anders macht als die anderen Yamaha Pulte, obwohl sich der Werkflow sehr startk ähnelt.

@Kutscher Hi,

die Sidechain-Frage kann ich so spontan gar nicht beantworten. Ist jetzt schon wieder etwas her, dass ich das Pult ausgepackt hatte und es ist schon wieder für den Rücktransport verpackt. Die Bedienungsanleitung ist aber online verfügbar.

Was macht das Gerät anders? Das Konzept ist sehr ähnlich. Yamaha hat das bei den älteren Pulten auch schon so gehandhabt. Das ist auch gut so, denn kennt man ein Yamaha-Pult, findet man sich auch an den anderen zurecht. Persönlich würde ich das DM3 der TF-Serie vorziehen. Warum? Wegen des größeren Touch Screens. Auf viele Fader kann ich verzichten, auf den Screen nicht. Ich habe heute noch das Bild von einem mir bekannten Techniker gesehen, der eine Band bei einem großen Festival damit gemischt hat. Das Yamaha DM3, ein Laptop – fertig. Sein Mischerplatz sieht neben dem Pult des Haupt-Acts geradezu lächerlich aus: https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/448849662_25766797829631124_8555544758328006683_n.jpg?stp=cp6_dst-jpg&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=Yy3sH78v4QcQ7kNvgFVA6Ge&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&oh=00_AYD-qvF8JNl1NBh3oDHk_3ZxpV2Se6SyzjFUHf7LfWCKNw&oe=667C82D0

Technisch gesehen ist er das aber überhaupt nicht. Nur hat er seinen Krempel in fünf Minuten im Auto, der Techniker des Haupt-Acts benötigt dafür ungleich länger und mehrere Roadies :-)

@Markus Galla Das war aucheher ein Allgemeinse Yamaha Ding.

Beim LS-9 hat die zweite Ebene nure einen Dynamics-Prozessor und keinen Insert.

Beim TF sind die GEQ nur auf den Aux 1-8 Mono

Und die Effekte lassen sich nur auf die Stereo Aux 9-16 legen, Das Dante 1:1 Patching ist auch ungewohnt wenn man den Patch von Yamaha gewohnt ist.

Bei der Ql-CL kann ich die Libraries nicht mehr auf die User Buttons mappen. Bei der DM-1000 und 2000 geht das.

Das DM3 wäre mir für Tagungen zu Unflexibel.

Zu wenig Mixe um die Mikrofontypen zu entzerren.

Bei Bands kommt es sicher auf die Anforderungen an.

Das Touchkonzept mit den Popups fand ich bei. TF auch schon grenzwertig gegenüber QL-CL. Hatvei. wenig was von Ipad + Windows Fenster. Die Direkt Shortcuts fehlen mir.

Dafür ist der EQ zugänglicher als der der Ql-CL Serie, eben weil mehr auf Touch Direkt als auf Touch & Tourn gesetzt wird ubd das UI generell Touchfreudiger ist.

Das Pult ist sicher voll Gut für kleine Streaming und Studio-Anwendungen vor allem wegen Multtrack USB.

@Kutscher Habe wegen der Sidechains gerade mal nachgeschaut: Wenn ich das richtig sehe, dann geht als Quelle jedes Signal am Pult oder auch ein Mix für den Key In.

Ich verstehe nicht, warum bei solchen Geräten hauptsächlich XLR-Eingänge verbaut werden. Die Zahl der Anwender, die das überwiegend live im harten Touralltag einsetzen, dürfte überschaubar sein – Homestudio-Hobbyisten fangen hingegen mit Klinkeneingängen mehr an. Leider gibt es nicht viel Auswahl bei Geräten mit überwiegend Kombo- oder Klinkenanschlüssen.

@gs06 Also Inputs 13-16 haben schon mal Kombobuchsen.

Ich sehe deinen Punkt für die SynthFraktion. Aber Anschüsse an der Rückseite sind jetzt nichts so Ergonomisch zum freudigen stecken. Dann doch eher Flache Mischpulte mit von oben Zugänglichen Anschlüssen.

Allerdings haben XLR den Vorteil dass sie besser sitzen und nicht rausrutschen. Inserts per Klinke an Analogkonsolen finde persönlich nervig.

Für Studio dann eher XLR oder gleich Sub-D25 und eine Patchbay. Oder ein Scjwenkbares Anschlussfeld, ich A&H hatte sowas mal.

Lustigerweise hat die Stagebox Tio1608D2 überall Kombobuchsen. Obwohl du das zum Multitrack record nicht zwangsweise brauchst

Generell bin ich aber sehr froh dass die Bauform Mic-Pegel per XLR und Line per Klinke ausgestorben ist.

Aber ich komme auch eher aus der Veranstaltungstechnik.

@gs06 Mir wäre das Umstecken am Pult aber auch zu nervig. Da würde ich dann ohnehin eine TRS-Patchbay installieren und die Keys darüber patchen.

@Markus Galla Für Veranstaltungen leuchtet mir das mit überwiegend XLR auch ein. Meine Vermutung ist nur, dass der Markt der Home-Nutzer möglicherweise größer ist. Und da erzeugt der Bedarf für eine zusätzliche Patchbay nur zusätzliche Kosten und Platzbedarf, während bei Veranstaltungen ohnehin oft ein 19-Zoll-Rack dabei ist.

Zu Hause rutschen Klinkenkabel üblicherweise nicht aus Ihren Buchsen, und die Kabelwege sind meist recht kurz, so dass sich dort für Geräte mit Line-Pegeln wenig Vorteile ergeben.

Mich wundert etwas, dass dieser Anwenderkreis nicht expliziter addressiert wird. In den letzten Jahren wurden Unmengen an Grooveboxen, Synthesizern und Effektgeräten mit Klinkenbuchsen oder gar Miniklinkenbuchsen verkauft. Warum gibt es kaum Mischpulte oder Wandler, die ausreichend viele Eingänge für solche Geräte vorsehen? Erwartet man von den Anwendern ernsthaft, dass sie Adapter von Stereominiklinke auf zweimal XLR kaufen?

Nicht, dass ich ein Freund von Miniklinken wäre, aber da es sie nun mal in großer Zahl gibt: warum wird das vom Markt nicht addressiert? Warum gibt nicht längst Geräte, bei denen die Zahl der entsprechenden Eingänge in einem angemessenen Verhältnis zu der Flut an Geräten steht, die bei vielen Hobbyisten mittlerweile verfügbar sind?

@gs06 Das Problem ist vermutlich, dass der von dir beschriebene Nutzerkreis nicht homogen ist und schwer mit nur einem Produkt zu fassen.

Da hast du diejenigen, die einfach nur einen Linemixer brauchen, ohne Schnickschnack.

Dann diejenigen, die ein analoges Mischpult wegen des Sounds wollen und darauf auch mischen.

Dann dürften diejenigen kommen, die mit einer DAW arbeiten und eher ein Audio Interface mit ADAT I/O und zusätzlichen Wandlern nutzen.

Dann zuletzt kommen die Digitalpultanwender. Wie groß ist der Nutzerkreis da wirklich? Das ist vermutlich schwer zu beziffern. Ein PA-Pult für einen professionellen Anwenderkreis benötigt nur wenige analoge Inputs, da hier die digitalen Stageboxen zum Einsatz kommen. Anders herum hat Behringer sich bei der Wing verkalkuliert, weil viele Anwender eher X32 kaufen wegen der vielen analogen Ein- und Ausgänge. Deshalb bekommen Rack und Compact die jetzt auch. Für die Hersteller ist es sehr schwer, das richtig zu kalkulieren. Es ist ja schließlich auch eine Kostenfrage. Während 24 Bit/48 kHz live kein Problem ist, schreit der Studiobesitzer, wenn er nicht mindestens 96 kHz bekommt. Das kostet dann alles richtig Geld, wenn die Qualität der Mic Pres und Wandler stimmen soll.

@gs06 Mit Deinen Überlegungen zur Fragmentierung des Marktes liegst Du vermutlich richtig. Vielleicht wollen auch gar nicht so viele Leute die meisten ihrer Geräte auf einmal anschließen, sondern wechseln immer einmal durch, was gerade an das Audio-Interface darf…

@gs06 Das hängt halt von der Arbeitsweise ab. Wer mit kleinen Hardware-Kisten und Hardware Sequencer Musik macht, wird wohl eher auf ein analoges Pult setzen und seinen Output als Stereomitschnitt aufzeichnen. Da wäre so ein Digitalpult Overkill. Hier geht es ja um Spontaneität und weniger um das Arrangieren in der DAW. Im Studio mit der DAW gibt es eigentlich kaum eine Notwendigkeit, immer alle Geräte gleichzeitig anliegen zu haben. Da sind es dann eher die, die man gerade benötigt. Alternativ lassen sich viele Kanäle mit Klinke mit einem Audio-Interface einfacher und deutlich günstiger realisieren als mit einem Digitalpult. Am Ende landen die Synths dann ohnehin als Audiospuren in der DAW. Es wird immer Anwender geben, die so ein Digitalpult als Schaltzentrale nutzen, aber ob das dann auch diejenigen sind, die viele Line-Eingänge benötigen oder partout keine Patchbay oder DI-Boxen nutzen möchten, sei mal so dahingestellt. Aber wie gesagt: Alles reine Spekulation und vermutlich ist der Anwenderkreis zu klein für die Hersteller, dass sie sich den zusätzlichen technischen Aufwand bei ihren Produkten machen möchten.

@gs06 Wenn ich dein Argument weiterdenke, habe ich im Extremfall einen Mixer mit Miniklinken Stereo-Ins vor mir. Das will ich mir gar nicht vorstellen.

Nee, geh einfach 30 Jahre zurück. Damals arbeiteten fast alle Studios mit Dutzenden Hardwaresynths. Ich auch. Ich verwendete im Studio ein 8-Bus Mackie, daheim ein LM3204 der gleichen Firma. 32 Ins auf 19“. Sowas gab es auch von anderen Firmen. Roland 24E fiele mir da ein. Fostex 2016, konnte man 2 davon koppeln, waren aber ziemliche Rauschkugeln. Heute bieten zumindest Behringer und Tascam immer noch 19“. Linemixer mit 16 In an.

Wenn du Markus’ Argument folgst, stehen ca 100-150 € zur Diskussion. Eine 48er Patchbay 60-80, zwei Multicore Klinke auf XLR je 24€ und du arbeitest danach so flexibel, dass du dir nichts anderes mehr wünschst.

…ein mischpult per touchscreen bedienen zu müssen, ist für mich so ziemlich die schlimmste option, die ich mir vorstellen kann.

@Schneum Das ist doch mittlerweile der Trend. Selbst bei großen Pulten findet fast alles am Touch Screen statt.

Wie ist es denn im Studio, wenn man mehr als den einen Stereo Kanal braucht? Ich hätte mehrere Synth’s mit Stereosignal. Ich erinnere mich an das Yamaha 01V96, da konnte man Kanäle zusammenfassen, wenn der eine hochgezogen wird, fährt der andere Motorfader mit. Ist das bei dem Gerät auch so? Mich würde auch interessieren, was man sich eher ins Studio stellt. Das DM3 oder ein SSL Big Six. ……

@fantasio Klar, Channel Link kann eigentlich jedes Digitalpult. DSL Big Six und das DM3 folgen sehr verschiedenen Philosophien. Insofern kann man das kaum vergleichen. SSL Big Six ist interessant, wenn man analog summieren möchte. Möchte man eher auf der digitalen Ebene bleiben und das Pult zusätzlich zur DAW zum Mischen und für die Effekte nutzen, ist das DM3 perfekt.

@fantasio , das SSL Big Six und DM3 werden vemutlich andere Zielgruppen haben. Hier werkelt das SSL Big Six als Summierer. Ansonsten sehe ich es eher für Projekte kleinerer Art und ohne Automatisierung. Das DM3 ist hingehen eher mit Automatisierung. Und auch für kleinere Geschichten. Für mich persönlich wird zuviel in den Touchscreen gepackt. Ich bin eher der Knöpfchen Typ. Aber das würde für den avisierten Preis nicht mehr funktionieren. Generell sind beim Kauf eines Mischers vorab folgende Fragen wichtig, brauche ich eine Automation und Recall? Wie kann ich das Pult in meinen Workflow integrieren, Split/Inline/Spline?Wieviele Kanäle dürfen es sein? Welches Bedienkonzept passt zu meinem Workflow?Da ich zuvor ein AH ZED 436 und AH 428 als Pult hatte, vielen da schon mal etliche Pulte raus, als es um eine Neuanschaffung ging.

Schade, dass es keinen Dugan gibt und auch keine Gruppen. Für kleine Industrie-Jobs ist das schon mal nicht so leiwand.

@tenderboy Seltsam, dass so viele Veranstaltungstechniker mittlerweile auf den Automix setzen. Habe das Ding noch nie genutzt. Wäre mir auch vermutlich zu langweilig. Viele Industriejobs sind ja eh schon langweilig…aber vermutlich kann man dann ungestörter im Web surfen 😂 Aber glücklicherweise habe ich früher nur vereinzelt mal Konferenzen usw. gemacht. Konzerte waren da schon immer mehr mein Ding.

@Markus Galla Der Dugan schaft das wofür der Mensch immer zu langsam ist.

Ich möchte ungern den ganzen Tag mitmachen müssen und mich nur darauf konzentrieren wer gerade wem ins Wort fallen will.

Die gewonnenen Freiheit investiere ich dann gerne in Klang-Gestaltung für die ixh sonst gar keine Kapazitäten mehr hätte. Gilt aber nur für Industrie und Gesprächsformate. Obwohl ich den auch schon mal bei einem Musical mit vielen Solisten Stimmen gut eingestzt habe.

Der Dugan ist quasi sowas wie eine Ducking Matrix.

Wenn sich alle ins Wort fallen gibt es keine Pegeladdition, auch wichtig für Formate mit LUFs Standards und in shlchwieriger Akustik.

Bei Musicals gibt es auch (fast) kein Pasing mehr wenn sich die Darsteller in die Augen blicken beim Duett und der Schall durvh beide Kapseln eingefangen wird.

Es gab hier auvhveinen Artikel zum Dugan der gut erklärt was er kann und was nicht.

@Markus Galla Automix ist schneller und verlässlicher als der Mensch, wenn es darum geht zu erkennen, wer gerade spricht.

Damit gibt es keine Sprecher mehr bei Diskussionen, wo die erste Silbe oder das erste Wort fehlt, weil nicht sofort erkenntlich war, wer sprechen wird.

Dugan erkennt sogar Bauchredner (Mikro am Bauch statt am.Mund) sehr gut. Bevor du ein Panel mit 12 Leuten durchgescannt hast, wer gerade redet, hat das Dugan schon längst richtig erkannt.

Und ja, es gibt ja auch immer noch Motorradfahrer, die glauben, sie bremsen besser und schneller als ein ABS. Das stimmt halt nicht mehr.

Und klar sind Corporate Jobs nicht so fetzig wie Rock n Roll.

Aber ich hab halt keinen Bock darauf, ein Drittel mehr zu arbeiten. Und Musikjobs sind halt hier in Ö zumindest oft ein Drittel und mehr schlechter bezahlt als Corporate Jobs. Und dauern meistens weniger lang. Und nicht so oft bis spät in die Nacht.

Ich verbringe echt gern Zeit mit meiner Frau. ;)

@tenderboy Mit weniger lang dauern und nicht bis spät in der Nacht meine ich natürlich die Corporate Jobs.

Das kommt davon, wenn man um halb 2 in der Nacht am Weg nach Hause vom Konzertmischjob postet :)

@tenderboy Hey Tenderboy,

im TF hat der Dugan richtig mies geklungen. Fast wie ein YouTube Jitter oder so. Also im Vergleich zum QL CL. Es gab da schon zu wenig Rechenleistung um das ordentlich abzubilden.

Daher lieber ehrlich bleiben und das gar nicht einbauen. Obwohl der Für Talkrunde ja mit dem Primary Source Enhancer meine Lieblingswerkzeuge für schwierige Akustik sind.

@Kutscher Hm, hatte nie Probleme mit dem Dugan im TF1. (Im Gegensatz zum Automix im Allen & Heath SQ5).

Kein Flattern und kein Zittern oder ähnliches. Ich pegel aber auch immer gut und sauber ein.

Und Primary Source Enhancer ist super. Mir gehen halt dann oft mal die Inserts aus :)

Wär genau mein Ding, aber…. No combo, no deal! ^^…. Ich wart auf Behringer